整形外科に関連する他科疾患

他科で専門的な治療を必要とする疾患にも関わらず、症状から整形外科を初診する方が多い疾患があります。

ここでは患者さまだけでなく、整形外科医にとっても知っておくべき疾患をいくつか紹介します。

アレルギー性紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病、IgA血管炎)

多発性骨髄腫(multiple myeloma)

多発性骨髄腫は血液の疾患(血液のがん)ですが、初診時に整形外科を受診される患者さまが多くいらっしゃいます。

腰痛、背部痛といった症状が多いため、変形性腰椎症、骨粗しょう症性脊椎圧迫骨折などとの鑑別を要します。

わが国では人口10万人あたり約5人の発症率で,国内死亡者数は年間4,000人前後です。全悪性腫瘍の約1%,全造血器腫瘍の約10%を占め,これ以下に伴い発症率,死亡率ともに年々増加傾向にあります。年齢別の罹患率は男女とも高齢者に多く、40 歳代から次第に増加,5 歳刻みで 75 歳まで 2 倍ずつ増加し,80歳代で男性10万人中35.3人,女性10万人中22.5人のピークに達します。

多発性骨髄腫では骨病変が高頻度でみられることが知られています。

日本骨髄腫学会の調査では、初診時におよそ8割の患者でびまん性の骨粗しょう症や病的骨折を含めたレントゲン写真上の溶骨性変化(骨が溶けて見えること)がみられたことが報告されています。

多発性骨髄腫と整形外科のかかわりを紹介します。

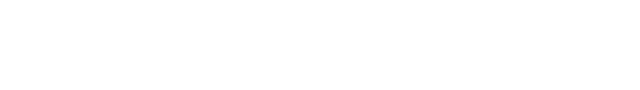

多発性骨髄腫で最も多い骨病変の症状は骨痛(骨の痛み)で、発現しやすい部位は腰部、背部、四肢や肋骨などです。

中でも腰痛を訴える患者が最も多くみられます。

実際に、ある病院の200例以上の症状のある多発性骨髄腫患者を対象とした調査では、初診時の主訴は、腰背部痛が34.6%と最も多く、胸痛・肋骨痛、大腿部痛などを含めると、主訴の約半数が骨病変に伴う痛みであったことが報告されています。

このように、多発性骨髄腫の患者さまはまず腰痛などを訴えることから、初診時に整形外科を受診する方が多いと考えられます。

ある調査によると、実際に多発性骨髄腫患者の約半数が腰痛を訴え、35~50%が初診時に整形外科を受診していました。

初診時に整形外科を受診した多発性骨髄腫患者の中には、圧迫骨折や腰痛、変形性脊椎症とのみ診断され、多発性骨髄腫が見落とされている可能性があります。

多発性骨髄腫の発症早期における骨折や腰痛を、臨床所見や画像所見だけで他の整形外科疾患と鑑別することは困難です。

そのため、少しでも多発性骨髄腫のリスクのある患者には、M蛋白の有無を含む血液検査や尿検査の実施を検討する必要があります。

画像所見や血液検査で多発性骨髄腫の疑いがあった場合には、さらに詳しい検査のために、血液内科の受診が必要になります。

多発性骨髄腫の特徴的な所見を早期に検出するために、多発性骨髄腫の検査と診断のポイントを紹介します。

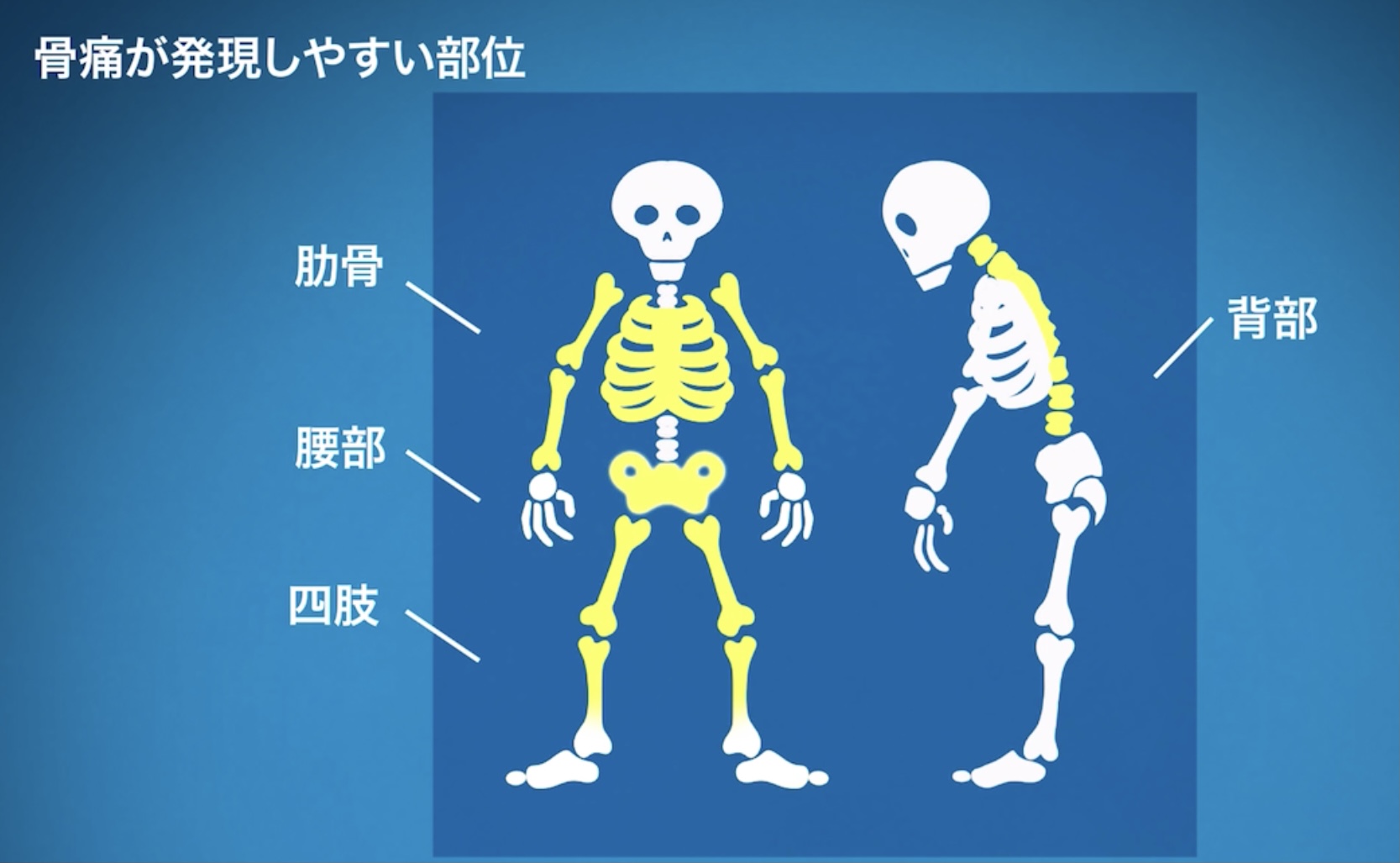

多発性骨髄腫の診断に必須とされる基準は、形質細胞が腫瘍性に増殖すること(クローナルな形質細胞の割合上昇)、または骨もしくは髄外の形質細胞腫が生検で確認されることです。

これらの検査は基本的に血液内科で行われます。

もう一つの必須とされる基準として、骨髄腫診断事象である高カルシウム血症、腎障害、貧血、骨病変などのうち1項目以上への該当が挙げられます。

このうち、高カルシウム血症は血清カルシウムの上昇、腎障害は血清クレアチニンの上昇、貧血はヘモグロビンの低下など血液検査により確認することができます。

そのため、腰痛などで整形外科を受診された患者で、腰痛が長期間見られる場合には、早期検出のために血液検査の実施を検討すべきと考えられます。

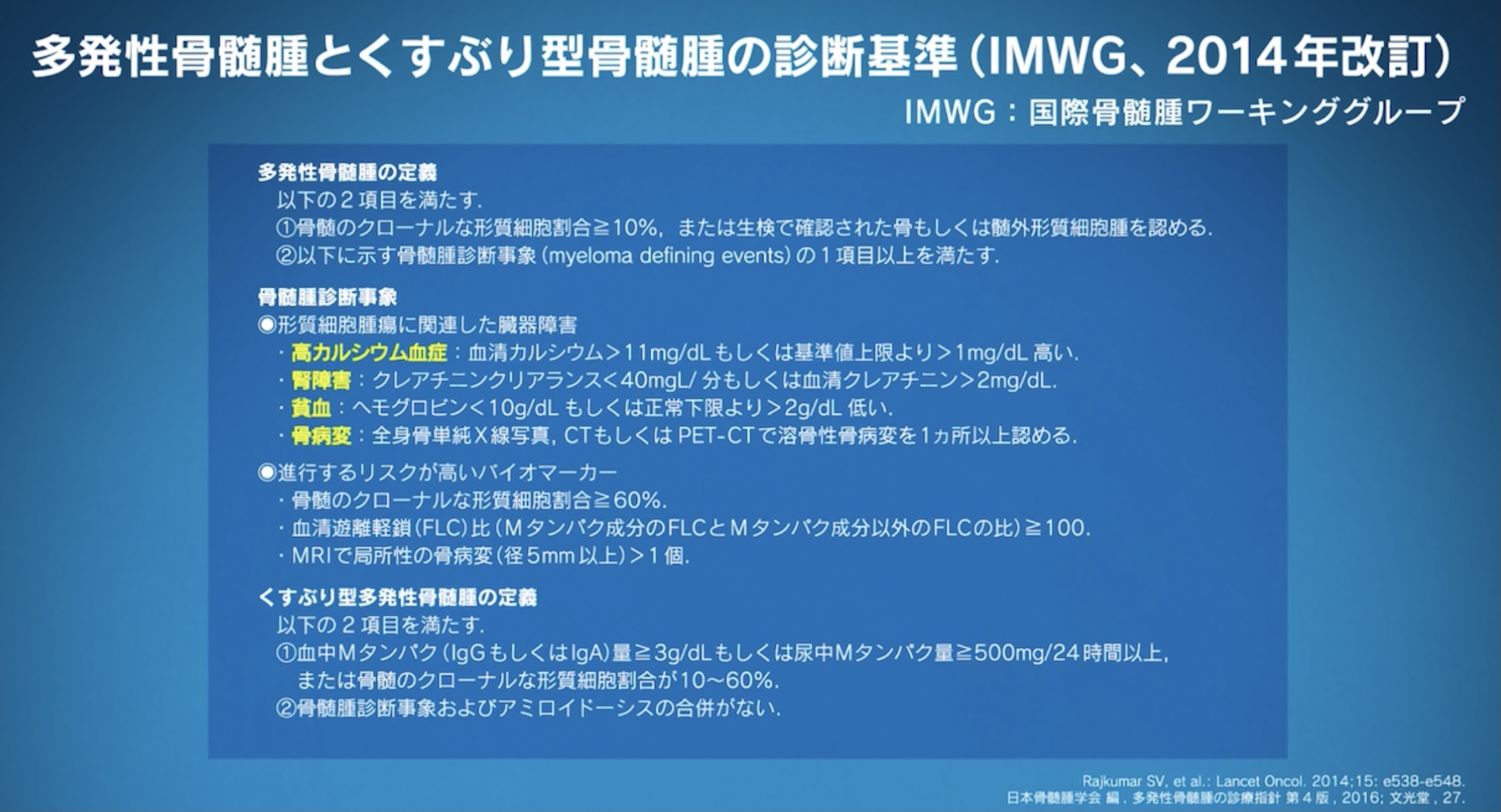

実際に、症候性多発性骨髄腫患者では、骨病変だけでなくヘモグロビンの低下、血清クレアチニンや血清カルシウム値の上昇が認められることが報告されています。

この他にも、骨髄のモノクローナルな形質細胞の割合の上昇、免疫固定法や血清タンパク電気泳動によるMタンパク検出などが高頻度で報告されています。

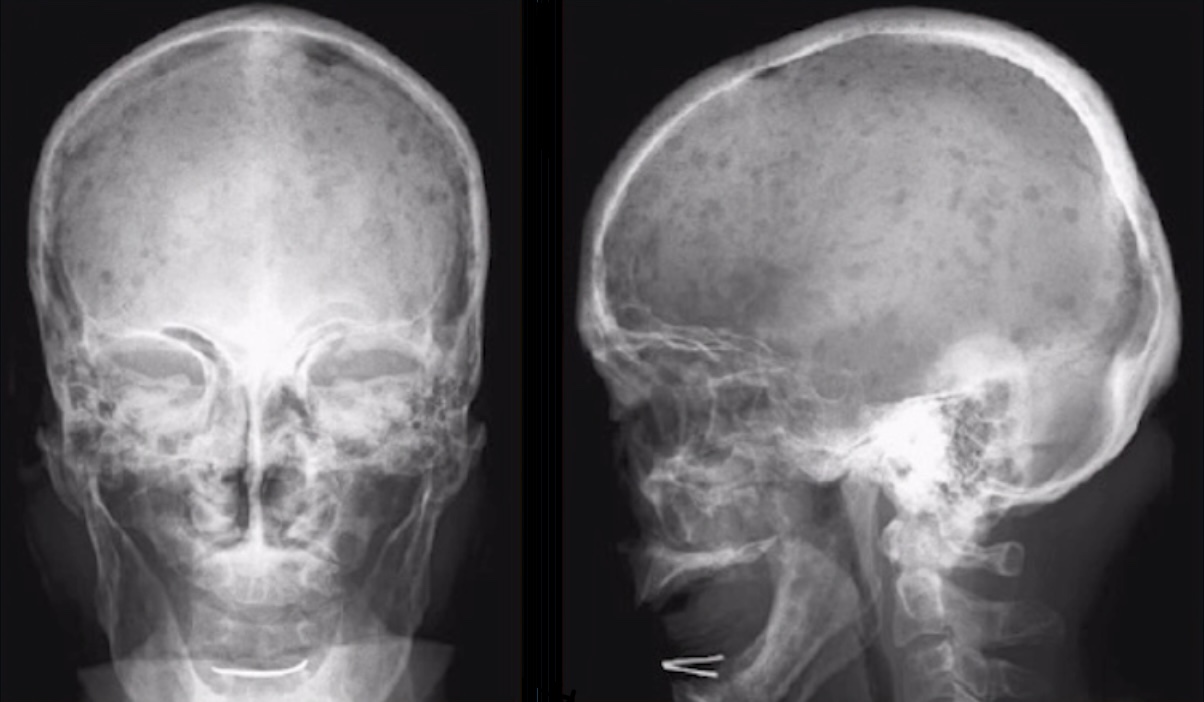

多発性骨髄腫において高頻度で認められる骨病変のスクリーニングには、まず全身の単純レントゲン検査で、溶骨性病変の有無と程度を評価します。

多発性骨髄腫の診断時には、約80%が骨病変を有しており、脊椎骨65%、肋骨45%、頭蓋骨40%、肩甲骨40%、骨盤30%でみられることが報告されています。

多発性骨髄腫に特徴的な骨病変の所見としては、頭蓋骨などにみられる打ち抜き像(punched-out lesion)が知られています。

ただし、レントゲン像にて溶骨性病変を検出するには30%以上の骨量の減少が必要とされています。

そのため単純レントゲン撮影では初期の変化を指摘することは困難です。

MRIは検出感度、PET/CTは検出病変数に優れるとされますが、MRIで骨粗しょう症性椎体骨折と多発性骨髄腫による病的骨折との鑑別の難しさが報告されています。

これに対し、速やかに実施可能な血液検査は早期診断に有効です。

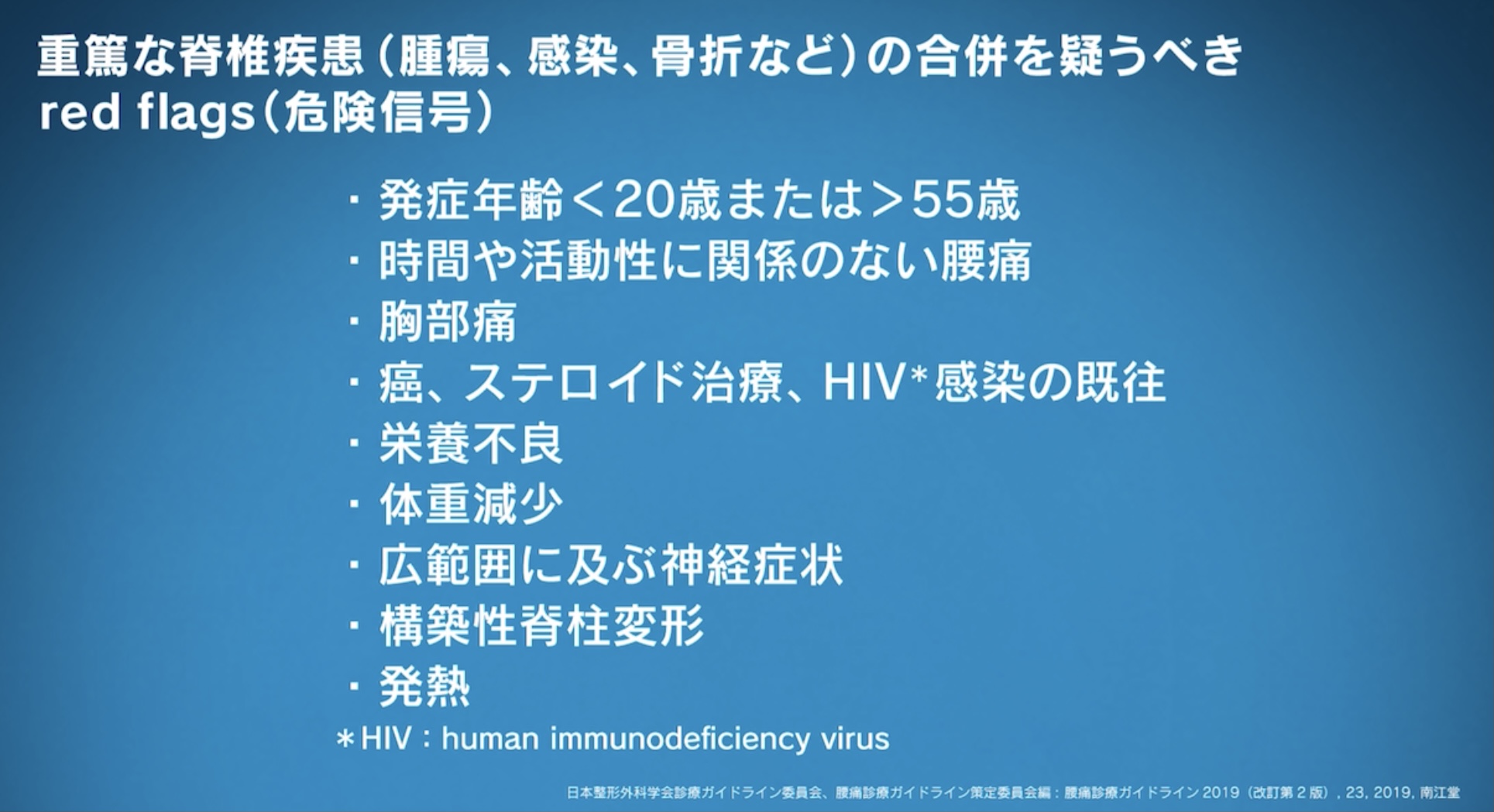

特に重要な脊椎疾患の合併を疑うべきred flags(危険信号)のある場合には血液検査を行うことが推奨されます。

Red flagsがなくても、6週間の保存療法で腰痛が改善しない場合は血液検査を検討します。

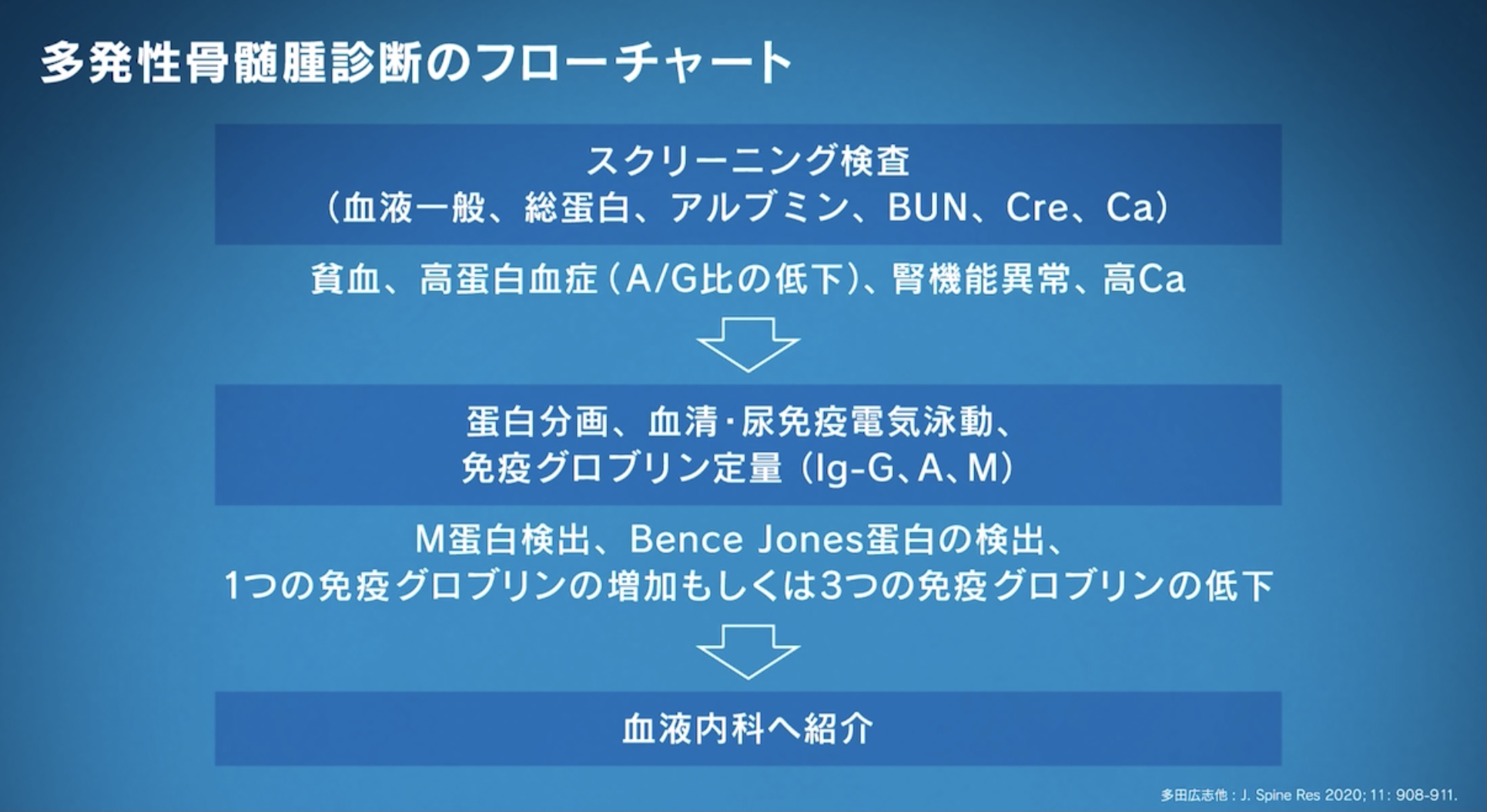

整形外科では、red flagsのある場合や、6週間の保存療法で腰痛が改善しない場合には、総蛋白を追加した一般的な血液検査を行い、多発性骨髄腫のスクリーニングは可能となります。

この血液検査で貧血、高蛋白血症(A/G比の低下)、腎機能異常、高Ca血症等の異常値が見られた場合に、蛋白分画、免疫グロブリン定量などの再血液検査を行います。

そこでM蛋白、Bence Jones蛋白が検出され多発性骨髄腫が疑われた患者に対しては、速やかに血液内科へ紹介することになります。

近年、多発性骨髄腫の治療が著しく進歩していますので、簡単にご紹介します。

多発性骨髄腫は従来は早期に診断しても有効な治療が少なく、長く予後不良の疾患とされてきましたが、近年では予後が大きく改善しています。

予後の改善は、治療における造血幹細胞移植の導入や、さまざまな作用機序の新しい薬剤が使用可能になったことによるものです。

現在では、多発性骨髄腫は早期から有効な治療を行うことが可能となり、早期診断が重要と考えられます。

また、骨髄腫細胞は放射線感受性が比較的良好ですので、限局性の溶骨病変や病的骨折部の除痛を目的とした場合や、脊髄あるいは神経根の圧迫が懸念される椎体病変に対しては局所放射線療法が有効であるとされています。

多発性骨髄腫では、骨が正常の強度を保てなくなり病的骨折を発生しやすく、整形外科では骨病変や病的骨折の治療に関わっていくことになります。装具(コルセット)などによる外固定、手術(骨接合術)による内固定、治療中~治療後のリハビリテーションが必要となります。

神経痛性筋萎縮症(neuralgic amyotrophy)

神経内科疾患ですが、肩(腕)が上がらなくなったと整形外科を受診する方が多いためご紹介いたします。

腱板断裂、肩関節周囲炎(五十肩、四十肩)、凍結肩などと鑑別を要します。

片側の頸部・肩・上腕の神経痛で発症し、疼痛は数日~数週間持続します。

疼痛の軽快後に同側上肢の筋萎縮と麻痺が出現します。

中年以降の男性に多く、ウイルス感染、労作、スポーツ、外傷、外科手術などが誘因となることが多いとされます。

感覚障害はあっても軽度です。

腕神経叢上部の障害が推定される症例が多いです。

肩甲・上腕部の筋萎縮を特徴とし、棘上筋、棘下筋、前鋸筋、菱形筋、三角筋、上腕二頭筋などが罹患しやすく、肩の自動挙上が弱くなります。しかし関節拘縮はないため、他動挙上は可能です。

アレルギー性紫斑病(IgA血管炎、ヘノッホ・シェーンライン(Henoch-Schonlein)紫斑病、アナフィラクトイド紫斑病)

成長痛と同じように、お子さまの膝や足の関節に痛みが生じる病気です。ほぼ半数の症例で風邪などの先行感染があり、発症までは1~2週のことが多いようです。

3~10歳に最も多く、男児がやや多い傾向があります。年間10万人あたり10~20人の発症率とされています。秋から初夏に多く、夏は少なくなります。

関節痛がおよそ2/3の患者さんに出現します。通常両側性で、足関節、手関節が中心となります。股、肩、指趾関節は通常痛みません。痛みで歩行が困難となることも少なくありません。

腹痛を伴うケースが多く、足やすねに赤い小さい点状の出血斑、むくみ(浮腫)が現れます。およそ半数に腎臓病が認められ、紫斑病性腎炎と呼ばれます。

∧触知性紫斑と言われる、触ると軽いしこりのある紫斑がほぼ全員に出現します。

一般的には下腿に紫斑が生じやすいのですが、小児では臀部、大腿部、背部、上肢に好発します。

乳児ではしばしば顔面にみられます。

触知性紫斑以外に点状あるいは斑状の紫斑、水疱、血疱、潰瘍などが生じます。

アレルギー性紫斑病が疑われる場合は、小児科、皮膚科を受診していただくことになります。