こどもの整形外科

こどもに多く、当院で診療している整形外科疾患についてご紹介いたします。

特発性側弯症

単純性股関節炎

単純性股関節炎とは:子どもの股関節痛をきたす、よくある疾患

小児期のお子さまが、急に股関節や脚に痛みを感じていたら当院にご相談ください。

単純性股関節炎は、小児の股関節痛の中でもっとも頻度が高い疾患です。

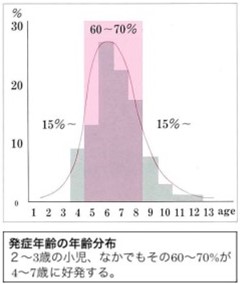

発症年齢はほとんどが3~10歳(平均5~7歳)で、男の子に多く見られます。

整形外科外来では、日常よく見られる疾患でそれほどめずらしいものではありません。

朝起きたら子供が、一方の太ももや膝の周辺を痛がって動かそうせず、うまく歩けないので、母親が抱くかおぶって整形外科に来院されます。普通は、子供が突然脚を痛がれば、怪我をしたのかと思ってしまいますよね。

上気道感染(風邪)や、運動・スポーツを含む軽微な外傷を契機とすることが多く、股関節から膝にかけての痛みがあり、痛みによる跛行、運動時痛や股関節の動きに制限がみられます。

何らかの原因で股関節に炎症が生じ、関節液が過度にたまる一過性の股関節炎です。股関節をおおっている関節包が強く緊張するため、股関節の動きが悪くなり、動くと痛みを感じます。

単純性股関節炎は予後良好な疾患ですが、鑑別すべき疾患もございますので、お子さんが股関節~膝関節にかけて痛みを訴えられているようでしたら、お近くの整形外科にご相談ください。

原因

股関節の症状を訴える前に、先行感染(感冒様症状)がみられる場合があります。

原因…激しい運動、ウイルス感染、アレルギー等が推測されていますが、はっきりとは分かっていません。誘因がはっきりしないことも多いです。

症状

・股関節の痛み

・ふとももから膝にかけての痛み

・痛い方の足を着いて歩けない、歩行困難

・痛みが強くて歩けなくなる

・微熱がある

・ときに前駆症状として感冒様症状

比較的急に股関節、大腿部、膝の痛みを訴え、痛くて歩けなくなったり、痛みのために脚を引きずるような歩行(跛行)になります。疼痛のため股関節の動きに制限を生じ、安静時には股関節屈曲、内転、内旋のポジションをとることがあります。

股関節の炎症により関節液の貯留が見られるときもあります。股関節を動かすと、痛めた方の股関節の明らかな可動域制限がみられます。

風邪をひいた後に起こることもしばしばあります。

通常、熱は出ず、全身状態は良好です。

検査・診断

明らかな原因が不明または激しい運動後に生じた股関節痛、大腿部痛、膝痛があり、股関節の内旋・屈曲時痛があり、股関節前方(スカルパ三角部)に圧痛があること、エコー(超音波)検査やMRIにて関節液の貯留(関節水腫、水が溜まること)、関節裂隙(関節のすき間)が反対側の股関節と比べて広がって見えることで診断できます。レントゲンでは関節液の貯留により関節の隙間が広くなる所見はよくみられますが、骨や軟骨の変化は見られません。エコーで関節液の貯まり具合の経過を観察していくことができます。

単純性股関節炎では通常発熱はありませんが、発熱がある際は関節穿刺を施行して関節液の検査を行います。

鑑別診断として、化膿性股関節炎、ペルテス病、大腿骨頭すべり症、若年性特発性関節炎などがあります。化膿性股関節炎は直ちに切開排膿を行う必要があり、特に鑑別に注意を要します。

治療

予後は一般的に良好で、保存療法で十分であり通常1~2週間の安静で自然治癒します。できるだけ、立つこと・歩くことを制限します。スポーツはもちろん登園や通学も控えてもらいます。安静がしっかり守れるほど早く治りますが、数日から2週間前後は必要です。

しかし、他の重篤な関節の病気のことがありますので、整形外科での経過観察は必要です。他の疾患ではなく単純性股関節炎であれば後遺症はありません。

通常1~2週間程度の安静にて治癒しますが、場合によっては1ヵ月近く長引くこともあります。症状が続く場合ペルテス病・化膿性股関節炎との鑑別の為精査が必要となります。

投薬:患部の炎症を抑える内服薬、外用薬(シップなど)

物理療法・徒手療法:筋肉の過緊張を和らげる

牽引療法

理学療法・運動療法(リハビリテーション):筋肉を柔軟にし強くする

痛みが強い場合、自宅での安静が難しい場合や、なかなか治らない場合は、入院しての安静または下肢の牽引で安静をはかることがあります。

後で述べる「ペルテス病」と初期症状が似ており、鑑別のため2カ月後にレントゲン検査を再度行います。

予防

単純性股関節炎は原因が不明で予防は難しい病気ですが、通常1週間~10日の安静で速やかに改善するため、心配なものではありません。

痛みがあるうちは安静にすることが最良の予防法です。スポーツはもちろん登園や通学も控え、休ませることが大切です。日常生活においても、股関節から膝関節にかけて負担のかかる動作は避けましょう。

鑑別診断

①大腿骨頭すべり症

②化膿性股関節炎

③ペルテス病

等が挙げられます。

①は骨端線(成長軟骨板)がずれる病態でレントゲン検査やCT検査等で判断します。②は細菌感染によるもので通常高熱が出て、全身状態が悪化します。③は大腿骨頭部が壊死し陥没してくるもので、当初はレントゲン検査で分からないことが多いです。MRIが撮影できるようであれば早期に検出可能です。

単純性股関節炎は基本的に良性の疾患で、通常症状を残さずに治癒しますが、症状があるまま動いていると回復に時間がかかったり、ぶり返したりするので早めの対処が望まれます。

股関節部、大腿部、膝関節部の痛みをお子さんが訴えられる場合、上に挙げた疾患の可能性があります。単純性股関節炎以外の疾患にはそれぞれ特別な治療法があります。特に化膿性股関節炎は迅速な対処が必要です。

ペルテス病

股関節はボールのような大腿骨頭とソケットのような臼蓋からなる関節ですが、小児期の大腿骨頭(太ももの骨の上端)の骨端部に栄養を与えている血行がなんらかの理由により途絶え(血流障害で虚血状態になり)、骨が壊死(阻血性壊死:血流が途絶えて組織が死んでしまうこと)し、つぶれて変形してしまう病気です。

※似たような病気で大人の大腿骨頭壊死というのがありますが、大人の場合は壊死した部分は再生しないため、回転骨切りや人工関節などの手術が必要なことが多くなります。

大腿骨頭が体重を十分に支えることができなくなるため、日常生活における股関節への負荷で大腿骨頭がつぶれて、変形してしまいます。そのため、どのようにして骨頭の球形を保つか、あるいはすでに変形している場合にはいかに球形に矯正してゆくかがこの疾患の治療のポイントとなります。

発症早期に診断(発見)され,ペルテス病に詳しい整形外科専門医の下で適切に治療を行えば,大腿骨骨頭の壊死そのものは,数年掛けて自然に再生し(球形の骨頭が再生され)、普通に歩いて生活できるように回復する病気です。ただし,治療が不十分で骨頭の変形が残ると将来股関節の障害が出現し、長期の無症状の時期を経て変形性股関節症を発症したり人工股関節置換術が必要になるケ-スもあることから、長期的な経過観察が必要です。

原因

大腿骨頭に栄養を送る血液の流れが何らかの原因によって悪くなるために生じます。

骨頭の血行障害は外傷や股関節の手術や股関節脱臼の治療過程においても生ずることがありますが、ペルテス病には主にそのような明確なきっかけなく生じるところが一つの特徴です。

血流の途絶える原因は確定的なものはわかっていませんが、外傷説(繰り返し生じる外傷による血行障害)、感染症、ストレス、ホルモン、血液凝固異常などの諸説がありますが、明確な病因は解明されていません。

喫煙世帯に多く、受動喫煙との関連が指摘されていますが、詳しいことはまだ不明です。

現状では上記のような要因が様々に組み合わさって生じる疾患であろうと考えられています。

単純性股関節炎からペルテス病に移行することもあるようですが、多くみても確率は1~2%程度とも言われています。

発症年齢

2〜12歳に見られ、とくに幼児期から小学校低学年を中心(4歳~8歳)に、やせ型で低身長の活発な子どもに多く見られます。男児は女児の4~6倍多く発症しています。

日本での発生率は1~数万人に1人くらいです。そのうち約10%が両側に発症しますが、たいていは同時発症ではなく片方がなってから2年以内の違う時期に反対側が発症します。

症状

・股関節の痛み(特に付け根の前面が痛くなる)、大腿~膝の痛み

・股関節の曲がる範囲の制限(あぐらがかけない)

症状は,股関節から膝にかけての痛みと跛行(足をひきずって歩くこと)です。特に年少児では痛みを訴えずに、足をひきずるだけのこともあります。発症初期は歩けないような強い痛みを訴えることは少なく,病気が始まったとは感じません。また,発症が幼児や学童期の低年齢ということもあり,うまく症状を伝えられないことから病気の発見が遅れることがあります。壊死した骨の吸収が進む時期には骨頭の強度が非常に弱くなってしまい、歩行などで体重負荷により骨頭がつぶれ、ペルテス病としての痛みを感じることになります。このような状態になって初めて足をひきずりながら歩く様子に周りの人が気づき、病院を訪れることもあります。進行すると歩行が難しくなります。

検査・診断

治療の開始が遅れると壊死の範囲が拡大、骨頭が変形しその後の治療や最終的な治療成績に大きく影響するため、早期診断,早期治療が重要です。診断が遅れれば変形が進行するため、骨頭を球形にするという最終目標の達成が難しくなります。

経過や、歩き方などでペルテス病が疑われた場合、股関節の動きをチェックします。ペルテス病では必ず股関節の動き(可動域)が悪くなります。仰向けで、膝を曲げ股関節を90度以上曲げて膝がへそに向かうように股関節をさらに曲げていくと痛みが出ます。また、骨頭を前方から圧迫すると痛みを訴えます。

画像検査はレントゲン検査やMRI検査、超音波検査などが行われます。

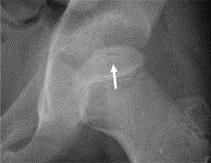

レントゲン検査:股関節の部分で、大腿骨頭の変形を確認します。通常、股関節や大腿、膝の痛みの症状が出現後、発症直後のレントゲン診断は骨頭の変化がまだ明確になっていない事が多く難しい場合もありますが、注意してレントゲンを見ると、大腿骨頭がわずかに外方にずれ、骨端部の高さが反対側と比べわずかに低くなっていることがあります。3~4週間もすると骨変化がはっきりしてくるので診断は容易になってきますが、2ヶ月くらいレントゲンで所見がわからないことがありますので注意が必要です。

レントゲンは正面像だけでなく、側面像(ラウエンシュタイン撮影)を行なうことで前方の壊死部分が明らかになることがあります(ペルテス病の場合、前方に病変があることがほとんどです)。必ず2方向の撮影を行います。

MRI検査:早期診断や他の疾患と見分けるために有用です。MRIは壊死病変に対して敏感ですので、X線像などで診断がはっきりしないような早期の場合でも壊死が確実に診断できます。また、壊死している範囲がわかりますので、治療方法を決定する場合に有力な情報を与えてくれます。

超音波検査(エコー):単純性股関節炎と異なり、多くの場合貯まった関節液は濁っています。ただし、発症の超早期では清澄な場合があるので注意が必要です。清澄な場合でも穿刺すると粘稠度が高いのが特徴です。滑膜炎や骨頭の不整像がわかることもあります。

早期に診断・治療を開始することが重要ですが、ペルテス病の診断が遅れることには理由があります。

発症の初期は,股関節に限らず、膝周囲から大腿部にかけて痛みを訴えることが多いことから、本人や家族、整形外科医も膝の疾患あるいは大腿の筋肉痛などと思い込んで,股関節の病変に気づくのが遅れることがあります。

さらに、せっかく病変が股関節であることに注目できても、レントゲンを読み誤ることがしばしばあることです。初期のレントゲン像は正常と極めて紛らわしく、専門家でもぺルテス病を見落とすことがあります。

また,痛みが薄れ,しばらくしてまた痛むというように間欠的に繰り返す場合も多く、親は「成長痛かな」と判断したり,状態が悪くなるまで無理をさせてしまい、通院するタイミングが遅れてしまうケ-スがあります。「股関節が痛くて歩けない」という頃には、骨頭の変形が進んだ重篤な状態になってしまっていることもあります。

以上のような理由により、発症初期において非常に見逃されやすく、発見された時はすでに骨頭が潰れて著しく変形していることがまれではありません。

膝や大腿部の痛みを伴う病気ですが、お子さんが痛みを訴えなくても,歩き方がおかしければ(跛行),「ペルテス病」を疑い,整形外科専門医を受診することが重要です。「小児の跛行を見つけたらまずペルテス病を疑え!」です。膝や大腿部を痛がる子どもに対して、ペルテス病の可能性を考えて股関節の可動域を左右で比較することは極めて重要な見きわめの方法です。そして,ペルテス病と診断されたら,治療のできるペルテス病専門医の治療を受けることが望ましいです。

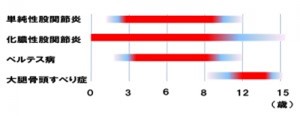

病期

①初期(滑膜炎期)②硬化期(壊死期)③分節期(修復期)④再生期(遺残期)に分けられます。

初期(滑膜炎期)ではレントゲン像でほとんど異常がなく、単純性股関節炎との鑑別にMRIが必要なこともあります。

硬化期(壊死期)では骨端部の骨が白く硬化したように見えるためこのように言われます。軟骨下骨の骨折線や骨幹端部の嚢腫様変化(骨頭の下の骨が薄く見える)がみられることもあります。

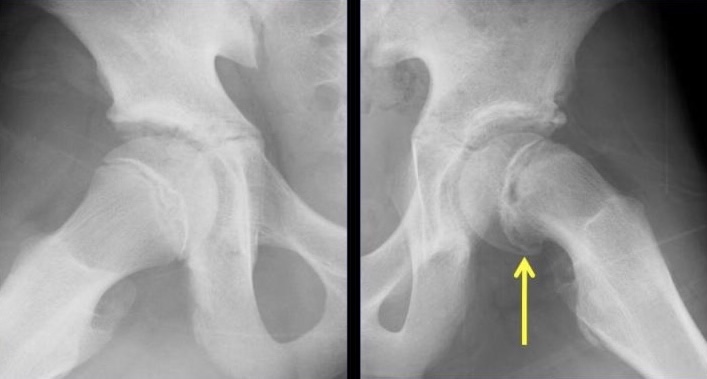

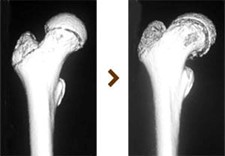

∧ペルテス病のレントゲン画像

左:硬化期 中:分節期 右:再生期

分節期(修復期)では壊死した部分の骨と生き残った部分の骨の間に毛細血管が進入するため、その境界が明瞭になり、骨頭の扁平化が修復しはじめます。

再生期(遺残期)では新しい骨が作られ、徐々に円形または楕円形となってきます。

鑑別が必要な疾患

単純性股関節炎、大腿骨頭すべり症、リウマチ熱(溶連菌感染後の反応性股関節炎)、化膿性股関節炎、若年性関節リウマチなどの膠原病などがあります。

単純性股関節炎は症状と発症年齢が似ているので、区別するためにレントゲンが必要です。ただし、ペルテス病の初期は、レントゲンで分からないことがあるので、単純性股関節炎と思って様子をみていても、治りが悪ければ、MRI検査で確認することが必要です。単純性股関節炎ではMRIで股関節の水腫がみられることがありますが、ペルテス病のように骨の中が異常に写ることはありません。どちらも、小児期に発症する疾患で病気の発症初期の症状が似ているので、経過観察を注意深く行って鑑別診断に注意をしなさいという意味で観察を要する股関節疾患(observation hip joint disease)と呼ばれています。頻度的には、ほとんどが単純性股関節炎ですが中にはペルテス病のこともありますから注意が必要です。

リウマチ熱の場合にもしばしば股関節痛みが初発の場合があります。疑わしいときには血液検査(ASLO:抗ストレプトリジンO抗体) などを行います。溶連菌感染後の反応性股関節炎は比較的症状が強く、初期は化膿性股関節炎のような強い臨床症状(発熱・疼痛)を示すことがあります。その後症状は軽減しますが、長期にわたって症状(動きの制限・疼痛)が残存し、抗生物質の内服が必要になります。

化膿性股関節炎は緊急手術が必要な疾患なので疑わなくてはなりません。股関節痛だけでなく熱発などの感染症症状を呈することが多いのですが、全身所見がなく、痛みも軽度で血液検査で所見の出ない例もありますので注意が必要です。超音波断層像では濁った股関節水腫が見られるのが普通です。MRIが極めて有用です。化膿性股関節炎であればただちに関節鏡などによる排膿・洗浄を行います。

若年性関節リウマチなどの膠原病においては、股関節以外にも多彩な症状が出てきます。

レントゲン検査においてペルテス病と良く似た画像を呈するのがマイヤー病です。これは害のない疾患(骨化障害)で、両側に同じような変化があることで鑑別は容易です。低年齢のうちに骨端は正常化します。

また多発性骨端異形成症という疾患では遺伝的に骨端の骨化が遅れます。家族性に、両側で、骨端の異常がペルテス病のようには進まず変化がたいへんゆっくりしている場合、この疾患を疑います。

治療

現在、血行障害を起こす原因がわかっていないため、発症を予防する方法はありません。幸いなことに、ペルテス病になった大腿骨頭も数年の経過で次第に再生されてきます。

治療の目標は「壊れた大腿骨頭をもとの形(球形)に再生する」、そして成人期に変形性関節症にならないようにすることです。次に重要なのは脚の長さ(脚長差)や股関節の形態の保持であり、これらは歩容(歩き方)に関係します。

自然に任せて放っておくと潰れてしまう骨頭を,その再生・修復過程の中で,歩行や運動などの荷重によるリスクから保護し,「球形の大腿骨骨頭にする(変形を予防する)」ことが治療の重要なポイントになります。

発症年齢や壊死範囲など病状に応じて経過観察、保存的治療、手術などを行います。治療において重要なことは、壊死した骨頭をできるだけ丸く再生するために、臼蓋(寛骨臼)で骨頭を包み込んだ上で、よく動かして股関節の可動域を拡大する訓練をすることです。

症状には個人差があり、最終成績を予測することは専門医でも難しいと言われますが、重症度(壊死範囲が大きさ)、骨頭の変形の有無、発症年齢(年長ほど良くない)、病気が発症してからどの時期から治療を始めたか、本人の性格、取り巻く環境などを総合的に考慮して、「保存的治療(装具療法)」や「手術療法」など,適切な方法を選択する必要があります。装具療法と手術療法のいずれにも長所と短所があります。いずれも原理は同じですが、年齢が高くなると保存療法は難しくなります。また、手術は専門家でないと技術的に難しく、角度の設定など細かい操作には熟練を要することなどからどこの医療機関でも出来るわけではありません。

保存的治療

保存的療法には牽引療法、免荷療法、装具療法などがありますが、今日では装具療法が主に行われます。

免荷・牽引治療

治療は免荷(体重をかけない)が必要です。適度の安静と関節可動域の訓練を指導し、痛み、関節の脹れや可動域、レントゲン所見などを注意深く経過観察していきます。骨の変形がなければ、1年から2年で原因の血流不良が改善し壊死となった骨はやがて吸収されてなくなり、骨は自然治癒的に再生します。初期(壊死期)には,壊死範囲が広い場合や、痛みが強く股関節の動きに制限が見られる場合など、入院して股関節を引っ張ることによる牽引療法(1~3kgのおもりで足を長軸方向に引っ張る)を数週間行い安静を保ちます。その後、理学療法で股関節の可動域を改善しつつ股関節の負担を軽減する目的で通院リハビリを行いながら装具療法へ移行します。

その間でも,痛みもなく歩行ができる状態になることから,その時点で治ったと思われがちですが,まだしっかりとした骨頭ではありません。

新しく再生された骨は柔らかいため,すべて新生骨に置換された後,レントゲンで正常な骨になり骨の中までしっかりとした丈夫な骨頭になるまでは3年ほどかかります。日常の歩行・生活では支障ありませんが,激しい運動などで柔らかい骨頭に力が加わり扁平化したり,反対側にペルテスの症状が出たりすることがあります。また,修復期になると血行が良くなり再生が促進され巨大骨頭になり,骨盤と骨頭との関節不適合の状態になることがあります。

装具療法

装具療法は、大腿骨頭を骨盤側の受け皿(寛骨臼)に入れ込み、寛骨臼を鋳型として骨頭を球形に保つことを目的としていて、体重が軽く、活動性もまだあまり高くない年少発症例では外転のみの、また、年長で活動性が高くなっている場合には、股関節に体重がかからないような免荷装具を使用しています。

装具療法はPogo-Stick装具、SPOC装具などが有名です。

壊死が起こった「初期」の頃から壊死骨が吸収される「吸収期」までは、装具を付けて過ごします。次に新生骨で置換される「修復期」に入るまでは、壊死した骨頭を寛骨臼(臼蓋、股関節の骨盤側)に深く包み込むようにします(containment治療)。こうして亜脱臼を是正するとともに、骨頭を包み込んだ状態で毎日一定時間装具をはずして股関節の運動(可動域訓練)を積極的に行います。この訓練が極めて重要です。股関節可動域の増大を図りながら、「修復期~治癒期」に骨頭が球形に再生することを目指すことになります。治療期間は約1-2年です。

保存療法で骨の修復が不十分な場合は、手術が検討されます。

手術治療

治療開始の遅れで骨頭変形が強い場合、年長発症で予後が不良な場合などでは、手術的治療を選択します。保存的治療では装具を用いて行っていたcontainment治療と同じ効果を、手術で大腿骨ないしは骨盤の骨の形態を変えることによって獲得することになります。

年齢が10歳以上など高い場合や、大腿骨頭の変形がある場合などは一般には手術を行います。手術方法は、大腿骨骨切り手術、骨盤骨切り手術などが中心で、年齢および股関節の適合性などから総合的に判断し、最適な手術法を選択します。

手術は,「股関節を形成している寛骨臼(股関節の骨盤側)に大腿骨の骨頭を深く包み込み,骨頭を本来の球形に再生していく」という目的で行います。手術はこの「包み込み」を積極的に行うものです。

手術方法は主に以下のような方法があります。

・大腿骨内反骨切り術

股関節に近い部分の大腿骨に人工的な骨折をつくり,大腿骨頭の向きを変え臼蓋の奥深くに入れるものです。向きを大きく変えたときに下肢短縮がおこり両足に脚長差が生じる場合があります。ただし、多くの場合、手術した側の大腿骨は過成長してやがて脚長差は目立たなくなる傾向があります。内反骨きり術は骨の修復を早める作用があるといわれています。ペルテス病では大腿骨の血流に滞りがあり、大腿骨の骨きり術で血流改善、うっ血改善の効果があるようです。

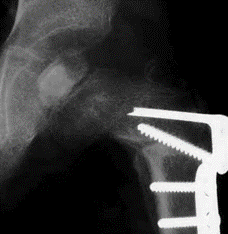

∧左:大腿骨内反骨切り術前。骨頭の外側の1部が臼蓋からはみだしています

右:術後。骨切りで骨頭の向きを変え、はみだした部分も完全に臼蓋の奥深くに包み込まれました

・骨盤骨切り術(ソルター手術など)

骨盤骨の一部である腸骨に人工的な骨折をつくり,臼蓋の向きを変えて骨頭を包み込む手術です。下肢短縮は起こらないので脚長差が出にくいですが、大腿骨切り術とくらべるとやや複雑な手技が必要です。

∧左:ソルター骨切り術前 右:術後 臼蓋を移動し骨頭を包み込みました

・大腿骨骨切り術と骨盤骨切り術を組み合わせる場合

骨頭の変形の程度と範囲が広い場合に用いられます。この手術の後,数年かけて骨頭が球形となれば,長期的に問題はおこりにくくなります。

11~12歳以降で発症した場合は成人の骨頭壊死に近い状態となり、通常の治療(ソルター手術単独、大腿骨内反骨きり術単独)では成績不良例が多くなります。もし1年以内(骨頭の修復には最低1年必要)に成長軟骨板が閉鎖(骨の成長が終了)してしまうと骨頭の壊死部分の修復は極めて不良となってしまいますので、治療開始して1年以内に成長軟骨板が閉鎖するかどうかを予測することがきわめて重要です。その際には成人と同様な手術として壊死部分を荷重部位より逃がす、杉岡式骨頭回転骨きり術などの適応となります。

・骨盤骨切り術(トリプルオステオトミー)

腸骨だけでなく、坐骨、恥骨の骨切りも同時に行います。臼蓋の向きを大きく変えることができるので包み込み効果が大きくなります。

リハビリテーション

骨頭が丸く再生するには,臼蓋に骨頭を深く包み込んだ状態で,股関節の可動域を増大させる訓練やリハビリが重要です。装具療法、手術いずれの方法だとしても、股関節の良好な可動性が前提となります。動きの悪い股関節に治療をしても良い結果は得られません。水治療法(プ-ルで浮力により骨頭部に荷重を軽減した状態で行う歩行訓練)や理学療法など,具体的な治療法の選択や実施は,ペルテス病に精通した医師と相談してください。治療を家庭で行う場合は,医師や理学療法士から訓練の方法を聞いて,粘り強く取り組むことが重要です。

想定される経過

治癒までには3~4年を要します。適切に治療されないと大腿骨頭が変形するおそれがあります。大腿骨頭の変形が残ってしまうと変形性股関節症につながり、股関節の動きが悪くなり痛みが慢性化し歩行が困難になります。また下肢の長さに違いがでて歩行に支障をきたす事があります。

一般に低年齢で発症した場合、壊死範囲が狭い場合は治療が簡単で経過や予後が良いことが多くなります。

一方、発症年齢が高く、壊死範囲が広くなると手術が必要となりやすく、予後もあまり良くないことが多くなります。

最終的には,骨成長が終了する10歳代後半(骨成熟期)まで経過観察を続けます。将来に問題を残さないくらいに修復されることが多いですが、壮年期(40歳代)以降になって痛みを生じたり,変形性股関節症になり人工関節置換施術が必要になったりするケ-スもあることから,将来にわたって経過を見ていくことも重要になります。

∧6歳男児 成長痛と間違われて診断が遅れた右ペルテス病のレントゲン

大腿骨頭すべり症

大腿骨頭すべり症とは

股関節は大腿骨頭(大腿骨の球形をした先端)が、骨盤の臼蓋(ボールをうけるカップをひっくりかえした屋根のような骨)にはまりこんでいる関節です。大腿骨の上端の部分(球が受け皿に収まる構造になっている股関節の球)を大腿骨頭といいます。大人になると大腿骨頭はひとつの骨になりますが、こどもの時は成長軟骨板という軟骨で骨が成長しています(いわゆる成長線、骨端線)。大腿骨頭すべり症とは大腿骨頭が、成長軟骨板のところで、半球形の大腿骨頭の上の部分が後ろにすべってずれてしまう病気です。

大腿骨頭すべり症は通常、青年期早期に発生し、特に男児によくみられます。肥満が主要な危険因子です。片側の股関節に大腿骨頭すべり症が発生すると、もう片方の股関節にも発症することが多いことが知られています。

原因・病態

大腿骨頭の骨端線は、成長が終了する直前には外力によってずれを生じやすい状態になっています。成長軟骨板は骨になってしまう前が一番弱くなるので、小学校高学年から中学生ですべりやすくなり、多くは10代前半の男児に発生します。特に肥満傾向の小児では体が大きくなったり体重が重くなっても、骨の成長が追い付かず、強度が弱い時期が長引いて、大腿骨頭すべり症が発生することがあります。成長期のスポーツのしすぎでも発症することがあります。

大腿骨頭すべり症は急性型と慢性型があります。慢性型のほうが多いです。外傷の影響で骨折した時のような激痛を生じることがある急性の経過をとる場合と、比較的軽微な外力により徐々に成長軟骨板が障害されてすべりが生じ、軽い股関節痛が出たり足をひきずって歩くようになる慢性の経過をたどる場合とがあります。慢性型でも、転びそうになった時などに急にすべりが悪化し、激痛が生じることもあります(慢性型から急性型への進行 acute on chronic slip)。

大腿骨頭すべり症の原因は分かっていません。しかし、原因である可能性が高いのは、成長軟骨板の脆弱化です。成長板の脆弱化は、外傷や股関節の変形、肥満による骨頭にかかる力の増大、炎症、または思春期頃に正常に起こる血液中のホルモン濃度の変化などによって起こる可能性があります。すべり症が生じることによって、大腿骨頭はやがて血液の供給がなくなり、壊死(えし)してつぶれてしまいます。

症状

股関節の近くの成長軟骨板がずれるため、股関節の痛みや動きの異常、歩行の障害が現れます。 慢性に経過すると痛みが軽いことが多く、また長い間診断がつかない場合があります。

最初に現れる大腿骨頭すべり症の症状は、股関節のこわばりや軽度の痛みであることが多いです。1割くらいの方は膝や太ももが痛いように感じられることがあります。太ももや膝が痛い場合はそこを調べても異常がないため長い間診断がつかない場合があります。痛みは安静にすると軽くなり、歩いたり股関節を動かしたりすると悪化します。すべりの程度が進行するとやがて脚を引きずるようになります(跛行)。

進行すると、発症した側の股関節を動かす際の痛み(屈曲,外転,および内旋の制限を伴う)を生じ、脚は通常外向きにねじれます(股関節外旋)。

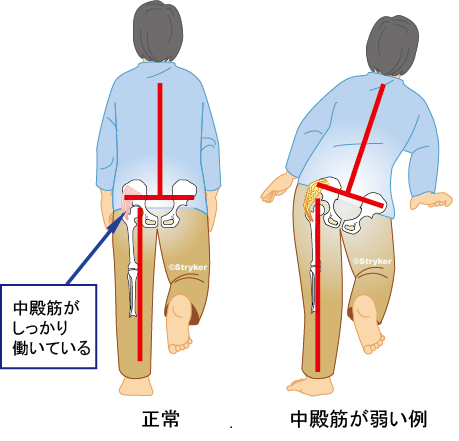

すべりが高度に進行すると、大腿骨の位置が上方にずれてくる(大転子高位という)ため、股関節を外転する筋肉(中殿筋)の力が働きにくくなり、トレンデレンブルグ歩行などがみられることがあります。

∧左:正常 右:トレンデレンブルグ歩行

検査・診断

まず股関節のレントゲン検査を行います。大腿骨頭すべり症の場合は、大腿骨頭が大腿骨の残りの部分からずれたり、分離したりしている所見が見られます。

成長軟骨板を境に骨頭は後方にずれることが多いため、レントゲン検査の中でも股関節の正面像だけでは判明せず、大腿骨側面像を撮影してはじめて診断がつく場合があります。また、比較のために反対側のレントゲンを撮影することも重要です。すべりが進行し大腿骨頭への血液供給が妨げられれば,骨壊死や骨端部のつぶれ(圧潰)が起こることもあります。膝の痛みを訴える場合も多く、膝のみの診察やレントゲン検査では診断がつかない場合があります。

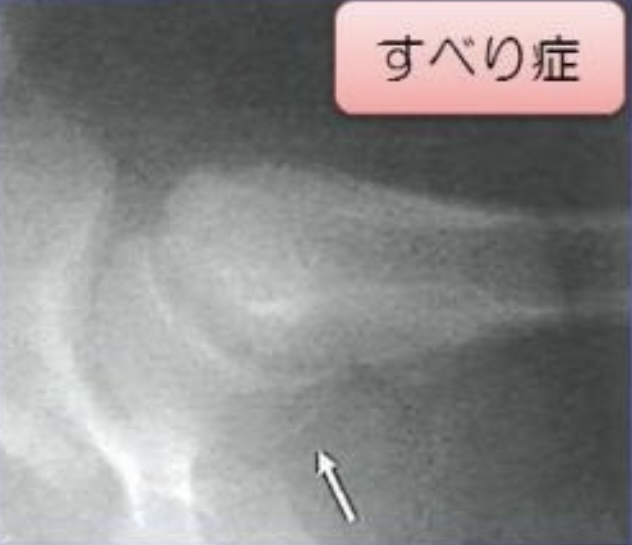

∧レントゲン股関節側面像(ラウエンシュタイン像) 14歳男性

∧Trethowan徴候

レントゲン股関節正面像で、頚部外側縁に引いた接線が正常で(左)では骨端核を貫通するが、すべり症(右)では通らない

∧Capener徴候

レントゲン股関節側面像にて骨端核後方が寛骨臼の外にはみ出す

エコー(超音波)検査、CT検査、MRI検査も有用で、特にレントゲンでは異常が見つからなかった場合に役立ちます。時間が経って進行した大腿骨頭すべり症の治療はより困難になり効果も小さくなるため、早期診断が重要です。

∧右大腿骨CT検査 左:正常 右:大腿骨頭すべり症(骨頭が後方にすべっている)

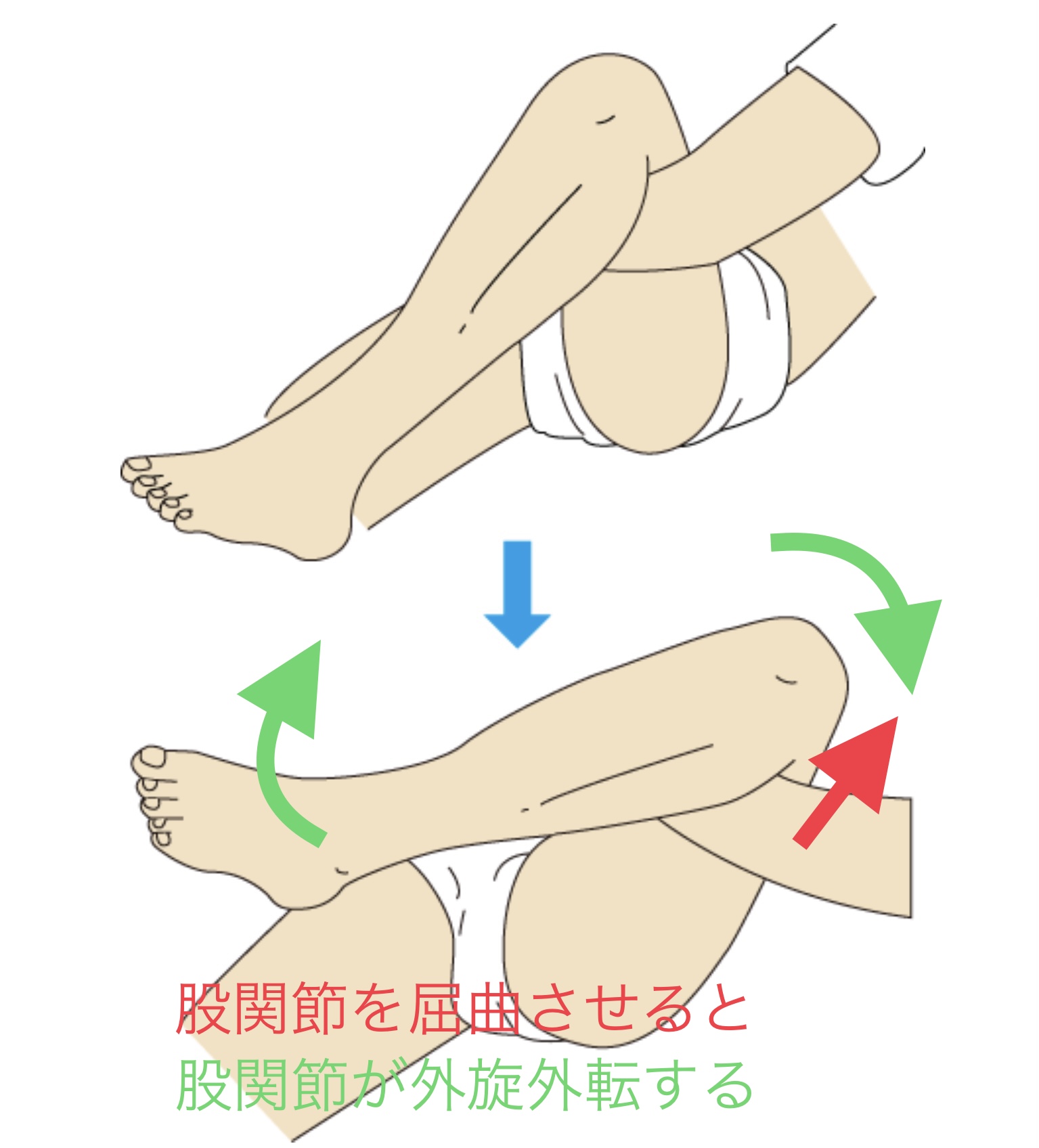

ドレーマン徴候(Drehmann’s sign)

患者さんに仰向けに寝ていただき、患側の脚の膝を曲げ、その膝を股関節に近づけるように真っ直ぐ曲げていくとき、正常ならば、ほぼ身体の正中線と平行に膝先が真っ直ぐ胸に向かっていきますが、大腿骨頭すべり症があると、膝先が身体の外側に自然とずれてしまいます(股関節外転・外旋位)。この状態をドレーマン徴候陽性といいます。大腿骨頭すべり症で陽性になりやすい徴候です。

∧ドレーマン徴候

治療

治療に関しては、基本的に保存療法の適応がなく、通常は早めに何らかの手術が必要になります。

骨端線が閉鎖していない限り、すべり始めてしまったらそこで滑りが停止するという保証がなく、通常はすべりが進行してしまうことが理由です。大腿骨頭すべり症と診断されたら、手術を受けるまでその下肢に荷重をかけてはいけません。

治療の方法は急性と慢性で異なります。

急性にずれが生じた大腿骨頭すべり症では、なるべく早く牽引(けんいん)療法や麻酔をかけて愛護的に整復(ずれをもとの位置に戻す)を行い、成長軟骨板を貫いてねじ(スクリュー)で固定します。ずれが大きい場合には固定した後も骨頭壊死を起こしやすいので、足に体重をかけて歩く訓練を始めるまで数ヶ月かかります。

一方、慢性の場合は整復術は困難です。慢性すべり症で、ずれが少ない場合には、ずれを戻さずにねじ(スクリュー)で固定します。やはり足に体重をかけて歩く訓練を始めるまでの期間が必要です。

慢性すべり症で、ずれが大きく変形が著しい場合には骨切り術を行います。大腿骨の骨頭より下の部分で骨を切って、骨頭の向きを治して、ねじ(スクリュー)とプレートで固定します。この場合にも骨頭壊死のリスクがありますので、体重をつけて歩く訓練を始めるまで数か月~半年ほど時間が必要です。

∧左:術前レントゲン 右:整復+スクリュー固定術後レントゲン